福田美術館:作品と美術館と都市がなめらかに繋がる(松村大地)

- これぽーと

- 2021年5月16日

- 読了時間: 5分

更新日:2021年8月15日

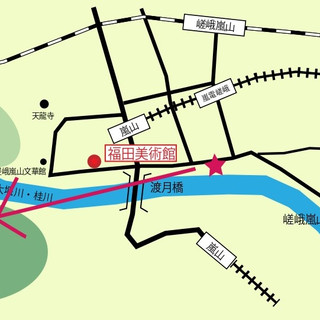

京都は嵐山、渡月橋の目と鼻の先に、2019年に開館したばかりの福田美術館は在る。

『「たとえ美術に詳しくない方が見ても、感動を与えられるような」作品がコンセプト』と美術館のHPには記載されている。その言葉通り、過去に企画されたコレクション展も上村松園、伊藤若冲、横山大観など、美術に明るくない人でも誰もが一度は目にしたことがあるだろう日本画の巨匠たちにフォーカスしている。今回レビューしていくコレクション展の中心人物・竹内栖鳳もまた、近代日本画の巨匠の一人である。

「栖鳳の時代 ~匂いまで描く~」と題された本展では、竹内栖鳳の作品を中心に師匠の幸野楳嶺、同時代に活躍し同門の四天王と称された菊池芳文、都路華香、谷口香嶠、さらには栖鳳の弟子たちの作品などが展示された。同館の所蔵作品のほか、京都市立芸術大学芸術資料館蔵(*1)の作品と合わせて50点ほどのラインアップであった。

展示室は1階と2階に分かれており、桂川に面した明るい通路の自動ドアの先に第1展示室はある。光溢れる通路とは対照的に、ガラスケース以外、壁面や天井は黒一色の展示室で、日本画を主に扱う美術館ゆえに照度も小さめだ。

それでは第1展示室を見ていこう。

栖鳳の師匠の幸野楳嶺の《華之図》(1894年)と並んで本館の主要コレクションの一つである栖鳳の《金獅図》(1906年)が中央に展示されている。栖鳳の代表作と言えば、《斑猫》(1924年、山種美術館)を思い浮かべる方も多いのではないだろうか?この《金獅図》も同じネコ科であるライオンをモチーフに描かれた作品だ。しなやかな毛の流れに柔らかな輪郭、鋭い眼光と、その丁寧な栖鳳の描写力に誰もが圧倒される。狩野派や南画、さらには西洋絵画を学んだ栖鳳は明治期、鵺派(鵺とは、複数の獣の要素が混ざった妖怪のこと)と揶揄されることになったのだが、それは翻って独創的かつ精緻な描写の作品を生み出したと言えるだろう。

次に菊池芳文《嵐山桜花》(1902年頃)に目が留まる。手前に渡月橋が柔らかな色調で描かれ、点描的に描かれた満開の桜と松の木が空気遠近法で画面奥の嵐山へと連なっている幻想的な趣きを湛えた作品だ。菊池芳文《嵐山桜花/下鴨杜鵑/平等院紅葉/修学院雪朝》(1902年頃) という文字通り、京都の名所と四季を合わせて描いた4つの掛け軸のうちの1つである。筆者にとって、この展覧会で見た作品のなかで一番印象に残った、と言ってもよいかもしれない。なぜならば、まさに画中の世界を歩いてから作品を前にしていたからだ。本作の構図は地図に★で示した地点から嵐山・渡月橋を見たものだと思われる。筆者は3月の下旬に本展を見に行ったのだが、ちょうど桜が3分咲きといった具合だった。加えてさっき通ってきたばかりの川沿いの道には確かに松の木が茂っていたことも思い出される。ほかの鑑賞者にとっても実際の体験と鑑賞体験の重なりを堪能できただろう。これはコロナ禍において急増したオンラインでの作品鑑賞では得難い感覚に思える。

嵐山を描いた作品はほかに、別の展示室に池田遙邨(※栖鳳の弟子の一人)の《嵐山薫風》(1988年頃)が展示されていた。

第1展示室を出ると、大きなガラス壁の向こうの水盤が視界に入った。水盤は美術館の前の道路をちょうど隠すレベルで設計されており、水盤と桂川とが同一平面として接続されて見えるようになっているのだ。作品だけでなく、ここでは美術館建築そのものが嵐山の風景と滑らかに接続されていた。

第2展示室では、はじめに省筆と俳句の関連性に着目した作品が展示されていた。俳句は575の17音節に言葉を落とし込んで作られる世界一短い定型詩だ。筆者は俳句ではないが、形式の近い現代短歌を趣味のひとつとしており、とりわけ省筆と俳句の関係性には興味がそそられた。俳句は、言葉を必要最小限に選び抜くことで作られる。そして少ない語と語のあいだを読み手に想像させるという性質がある。この点が、栖鳳が日本画において追求した省筆、つまり筆数を極限まで絞り込んで本質を描くことと、余白との関係性に重なってくる。

展示されていた西村五雲≪水温む≫、そのタイトル・水温むとはまさに春の季語であり、栖鳳が弟子に対しても、日本画制作への作句の方法や概念の応用を勧めていたと思われる。

最後に、栖鳳の《春郊放牛図》(1902年頃)を取り上げようと思う。蔵をイメージしているという展示室の平坦ではない天井の梁の構造と、迫力のある六曲一双の金屏風の形態が呼応している印象を受けた。右隻には一頭の大きな牛と4羽の小さな雀、左隻には左にいくにつれて徐々に小さくなっている数頭の牛が描かれているのみで、雀に色が施されている以外は水墨だけで描かれた大胆な構成の作品である。画面の大部分が余白である本作は、前述した省筆の概念とも通じる表現だと言えるだろう。余白には広大な牧草地の空間と雄大な景色が映し出されている。1900年のパリ万博に伴う渡欧から帰国して間もない頃の作品だが、表現の骨格となる部分は依然、日本画や水墨画に根差しているものである。西洋の表現技法にただ傾倒するのではなく、かつて狩野派や南画に対してそうであったように、それを取り込むことで日本画表現の拡張を栖鳳は目指していたのだと言えるだろう。

栖鳳はかつて嵐山にアトリエを構えていたという。作品や作家に縁が濃い場所に、作品が収蔵されることは大変意義深く、他の場所では代替不可能な鑑賞体験を鑑賞者にもたらしてくれるだろう。作品と美術館と都市が響きあう本館で、今後も近代京都画壇で活躍した画家たちの作品を鑑賞できることを楽しみにして本稿を締めくくろうと思う。

*1 京都市立芸術大学の前身である京都府画学校では、幸野楳嶺が教鞭を取っていた。

会場・会期

福田美術館「栖鳳の時代 ~匂いまで描く~」展

2021年3月1日から4月11日まで

・執筆者プロフィール

松村大地

京都工芸繊維大学のデザイン・建築学課程に在籍中。建築やキュレーションを学ぶ傍ら切り絵作家としても活動しています。最も興味があるのは20世紀の美術で、国立国際美術館によく足を運びます。おすすめの美術館は軽井沢千住博美術館です。

コメント